L' histoire d'Haïti

L'histoire d'Haïti est riche et complexe, marquée par la lutte pour la liberté et l'égalité. En tant que première république noire indépendante, Haïti a ouvert la voie à des mouvements de libération à travers le monde, inspirant d'autres nations à se battre contre l'esclavage et l'oppression. La Révolution haïtienne, qui a débuté en 1791, est un symbole de résistance face à l'injustice et a démontré la capacité des opprimés à revendiquer leur droit à la dignité et à la souveraineté. Ce succès historique a eu des répercussions profondes sur le continent américain, faisant d'Haïti un modèle de détermination pour ceux qui aspirent à la liberté. Cependant, malgré son héritage glorieux, le pays continue de faire face à divers défis socio-économiques, rappelant l'importance de reconnaître et de célébrer son histoire unique.

Les amérindiens

Les premières civilisations de l'île d'Hispaniola, aujourd'hui partagée entre Haïti et la République dominicaine, furent principalement les Taïnos. Ces indigènes, membres des Arawaks, occupaient l'île bien avant l'arrivée des colons européens au XVe siècle. Les Taïnos avaient développé une société organisée, cultivant des cultures telles que le manioc, le maïs et les patates douces, et pratiquant des techniques de pêche avancées. Leur religion était animiste, et ils vénéraient plusieurs divinités, tout en intégrant des pratiques rituelles dans leur vie quotidienne. Les Taïnos ont également construit des canoas et établi des villages sédentaires, illustrant leur ingéniosité et leur adaptabilité.

L'arrivée de Christophe Colomb

L'arrivée de Christophe Colomb sur l'île d'Hispaniola en 1492 marque un tournant décisif dans l'histoire des explorations européennes. Après un long voyage à travers l'Atlantique, Colomb et son équipage aperçoivent enfin cette terre nouvelle, qu'ils croyaient être une partie des Indes orientales. À leur arrivée, ils sont accueillis par les habitants, les Taïnos, qui n'ont aucune idée des bouleversements que cette rencontre allait engendrer.

La fin d'un peuple

L'année 1492 marqua le début d'une période tragique, avec des conséquences dévastatrices pour cette civilisation à travers la guerre, la maladie et la mise en esclavage, entraînant un déclin rapide de la population taïno.

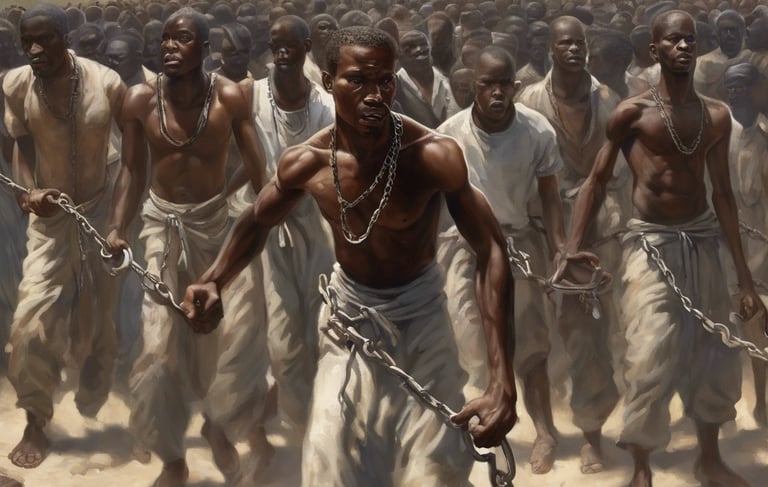

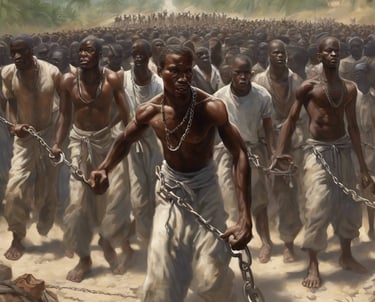

La traite négrière et l'esclavage

Pour compenser la perte de main-d'œuvre, les colonisateurs européens recoururent à l'esclavage, arrachant des millions d'Africains de leurs terres pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Ce phénomène transforma radicalement la structure sociale et démographique de l'île, préfigurant une histoire d'oppression et de résistance. L’héritage des Taïnos, bien que largement oublié, continue d'influencer la culture dominicaine moderne, tandis que l'apport africain a profondément marqué l'identité des descendants des esclaves.

L'Espagne et la France

Pendant plusieurs années, la France et l'Espagne ont partagé l'île d'Hispaniola, un territoire marquant de l'histoire coloniale des Caraïbes. Située entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, l'île abrite aujourd'hui deux nations distinctes : Haïti, héritière de la colonisation française, et la République dominicaine, qui fait suite à la domination espagnole. Cette période de partage a engendré des cultures riches et variées, mêlant influences africaines, européennes et indigènes. Les rivalités coloniales ont également eu un impact significatif sur les sociétés locales et ont façonné les trajectoires économiques et politiques de ces pays. L’héritage de cette coexistence complexe continue de se refléter dans l’identité culturelle de la région, faisant d'Hispaniola un lieu d'histoire fascinante et de diversité.

Les corsairs

Au cours du 15ème siècle, les corsaires ont commencé à naviguer vers l'île d'Hispaniola, attirés par ses richesses et sa position stratégique dans les Caraïbes. En utilisant des navires rapides et agiles, ils ont pu s'infiltrer dans les eaux environnantes, lançant des raids sur les navires marchands espagnols et s'emparant de trésors. Ces aventuriers, opérant souvent sous le couvert de lettres de marque, ont contribué à l'histoire tumultueuse de l'île, mêlant commerce, piraterie et colonisation. Leur présence a non seulement perturbé les routes commerciales de l'époque, mais a également eu un impact significatif sur la dynamique culturelle et économique d'Hispaniola, marquant ainsi les débuts d'une ère de tensions maritimes dans la région.

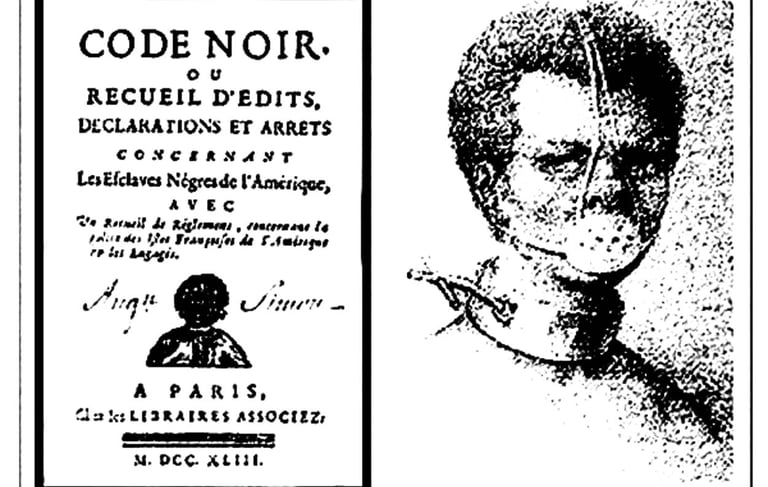

Les code noir de 1685

Le Code Noir est une ordonnance royale promulguée par Louis XIV en mars 1685, qui réglementait la vie des esclaves dans les colonies françaises. Ce texte législatif visait à établir un cadre juridique pour le traitement des esclaves, tout en renforçant le contrôle de l'État sur les affaires coloniales. Il stipulait des règles concernant la condition des esclaves, leurs droits, ainsi que les obligations des propriétaires. Bien que conçu pour organiser la société coloniale, le Code Noir a également évoqué des notions de race et de soumission, posant ainsi les bases d'une exploitation systématique. En dépit de ses intentions, ce décret a contribué à des pratiques inhumaines et a profondément marqué l'histoire des relations raciales dans les colonies françaises. Son impact se ressent encore aujourd'hui dans les débats contemporains sur la mémoire de l'esclavage et la réconciliation des sociétés.

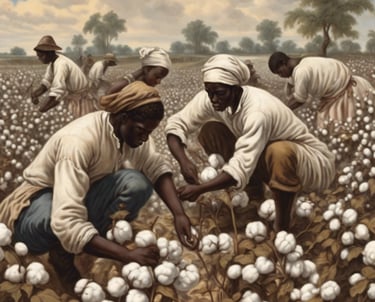

Le travail forcé

Dans la colonie française de Saint-Domingue, les conditions de vie des esclaves dans les plantations étaient particulièrement éprouvantes. Sous un soleil ardent, ces travailleurs étaient contraints de sillonner les vastes plantations, peinant de longues heures pour récolter une denrée essentielle à la prospérité de la colonie. Soumis à un régime de travail acharné, ils faisaient face à des conditions inhumaines, marquées par la faim, la violence et l'absence de droits fondamentaux. La brutalité des maîtres et la peur omniprésente de châtiments sévères rendaient leur existence encore plus précaire. Malgré cela, la résistance et la solidarité entre eux permettaient aux esclaves de garder espoir et de rêver d'une vie meilleure, loin des chaînes qui les entravaient.

Les propriétaires de terres s'enrichissent

La richesse des colons français en Haïti était impressionnante et largement fondée sur l'exploitation des ressources agricoles de l'île, notamment le sucre et le café. Grâce à un système de plantations intensif, les colons ont accumulé d'énormes fortunes, faisant de Saint-Domingue l'une des colonies les plus rentables de l'époque. Les exploitations étaient souvent dirigées par un petit nombre de colons, tandis qu'une majorité de la population, composée d'esclaves africains, travaillait dans des conditions inhumaines. Cette inégalité économique et sociale creusa un fossé entre les colons et les esclaves, semant les graines de la révolte.

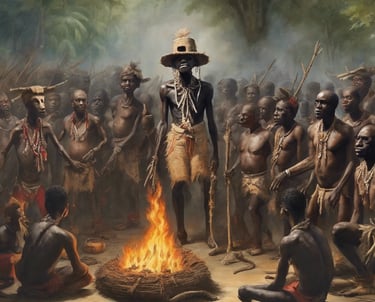

La cérémonie de Bois Caiman

Elle est un moment clé de l’histoire haïtienne. Elle a eu lieu en août 1791, lorsque les esclaves, unis par un désir ardent de liberté, se sont rassemblés dans la forêt de Caiman afin de planifier leur révolte contre l’oppression coloniale. Ce rassemblement, dirigé par le leader charismatique Boukman Dutty, a été marqué par des rituels africains, des prières et des serments de lutte. Cette cérémonie reste un symbole puissant de l'héritage et de l'identité haïtienne.

La révolte des esclaves

Après la cérémonie de Bois Caïman en Haïti, un tournant majeur s'est opéré dans l'histoire de l'île. Cet événement symbolique a marqué le début d'une rébellion organisée contre les colons français qui avaient asservi la population. La lutte pour la liberté s'est intensifiée, et les esclaves se sont unis pour revendiquer leurs droits. Le sort réservé aux colons français a été tragique : nombre d'entre eux ont été tués ou contraints à fuir, tandis que ceux qui sont restés ont dû faire face à la résistance acharnée des insurgés.

La révolution haïtienne

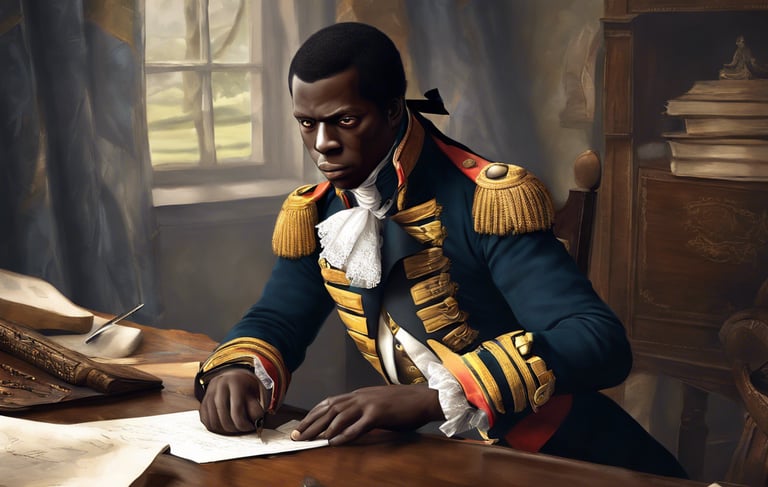

La révolution haïtienne, qui a éclaté à la fin du XVIIIe siècle, a été marquée par des personnages emblématiques dont les contributions ont façonné l'histoire de la nation. Toussaint Louverture, souvent considéré comme le leader principal de la révolte, a joué un rôle crucial dans l'émancipation des esclaves et l'établissement d'un gouvernement autonome. Il a démontré des talents militaires et politiques exceptionnels, consolidant son pouvoir à travers des alliances et des batailles stratégiques. Jean-Jacques Dessalines, l'un de ses lieutenants, est devenu le premier empereur d'Haïti et a proclamé l'indépendance du pays en 1804 après des années de lutte. Henri Christophe est devenu à la suite Enfin, Alexandre Pétion, également un leader révolutionnaire, a contribué à la lutte pour la liberté tout en promouvant des idées de justice sociale et d'égalité. Ensemble, ces figures symbolisent la quête de liberté et d'autonomie du peuple haïtien.

Toussaint Louverture, la lutte

Toussaint Louverture, figure emblématique de la révolution haïtienne, a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Né esclave en 1743, il a su se forger une éducation et une réputation respectées, se révélant être un leader charismatique et stratégique. Pendant la révolte de 1791, il a rapidement émergé comme commandant en chef des forces slaves, organisant des batailles décisives contre les colonisateurs français et leurs alliés. Louverture a également cherché à établir des réformes sociales et économiques, promouvant la liberté et l'égalité pour tous les Haïtiens.

Toussaint Louverture, la chute

La déclaration de la constitution de Toussaint Louverture, adoptée en 1801, ne fut pas bien accueillie par Napoléon Bonaparte. En effet, ce texte marquait une avancée significative pour l'autonomie et les droits des Haïtiens, affirmant leur volonté de se libérer de l'emprise coloniale française. Napoléon, soucieux de restaurer l'autorité française sur Saint-Domingue, considérait cette déclaration comme une menace à ses ambitions impériales. En réaction, il envoya des troupes pour rétablir le contrôle français, ce qui conduisit à un conflit sanglant et à la capitulation de Louverture.

Toussaint Louverture, la mort

Après avoir été capturé par les forces françaises et emprisonné dans le fort de Joux, dans les montagnes du Jura, il a été soumis à de rudes conditions de détention. Malgré sa renommée et son influence, Louverture a été isolé, loin de son pays natal. Pendant son emprisonnement, il a souffert de maladies et des privations, ce qui a finalement conduit à sa mort en avril 1803. Son courage et son dévouement pour la liberté font de lui une figure emblématique du combat pour l’émancipation, mais sa fin tragique souligne le brutalité de la répression coloniale. Louverture reste aujourd'hui un symbole de la lutte pour la liberté et l'indépendance face à l'oppression.

Le combat continue

Après la mort de Toussaint Louverture, deux de ses anciens généraux, Dessalines et Pétion, émergent en tant que figures clés de l'avenir d'Haiti. Dessalines, ardent nationaliste, prend rapidement le pouvoir en se déclarant empereur, prônant une politique de terreur pour asseoir son autorité et garantir l'indépendance du pays. En revanche, Pétion, plus modéré, favorise une approche démocratique et libérale, cherchant à unir les différentes factions et à instaurer un gouvernement qui respecte les droits des citoyens. Les tensions entre ces deux leaders rivalisent, reflétant des visions divergentes sur l’avenir de la nation.

La bataille de Vertières

La bataille de Vertières, qui a eu lieu le 18 Novembre 1803, est un événement marquant de l'histoire haïtienne et de la lutte pour l'indépendance. C'est lors de cette bataille décisive que les forces haïtiennes, dirigées par le général Jean-Jacques Dessalines, ont affronté l'armée coloniale française. Malgré la puissance militaire de la France, les soldats haïtiens, déterminés à mettre fin à des siècles d'oppression, ont su faire preuve de courage et de stratégie. La victoire à Vertières a conduit à la capitulation des forces françaises et a ouvert la voie à l’indépendance d’Haïti. Cet affrontement symbolise la résistance et la quête de liberté d'un peuple face à la colonisation. La mémoire de cette bataille demeure un élément central de l'identité haïtienne moderne.

Indépendance d'Haïti

Haiti, première république noire au monde, a célébré son indépendance le 1er janvier 1804, marquant un tournant historique dans la lutte contre l'oppression. Le peuple haïtien a réussi à renverser le régime colonial français, affirmant ainsi son droit à la liberté et à l'autodétermination. Cet évènement a non seulement constitué une victoire pour les esclaves affranchis d'Haiti, mais a également inspiré d'autres mouvements de libération à travers le monde. La proclamation d'une république noire a défié les normes raciales et sociales de l'époque, faisant de Haiti un symbole puissant d'espoir et de résilience.

Jean-Jacques Dessalines

Un ancien esclave devenu leader de la révolution haïtienne, ayant déclaré solennellement l'indépendance le 1er janvier 1804, établissant Haïti comme le premier pays noir libre du monde. Suite à cette proclamation, il s'est auto-proclamé empereur sous le titre de Jacques Ier, symbolisant ainsi son pouvoir absolu et son engagement envers la souveraineté de son peuple. Ce geste audacieux a non seulement consolidé son autorité, mais a également inspiré des mouvements de décolonisation à travers le monde.

Francisco de Miranda en Haïti

Le 12 mars 1806, Francisco de Miranda a levé pour la première fois le drapeau vénézuélien à Jacmel, en Haïti, un acte symbolique marquant le désir d'indépendance des colonies sud-américaines. Haïti, ayant connu sa propre révolution, s’est rapidement imposé comme un bastion de liberté et de soutien pour de nombreux dirigeants révolutionnaires sur le continent américain. Ce soutien a été crucial dans la lutte contre le colonialisme, incarnant l'espoir et l'unité des luttes antiesclavagistes et d'émancipation. La rencontre de ces idéaux à Jacmel illustre le rôle central d'Haïti dans l'histoire des révolutions américaines, et le drapeau levant symbolise non seulement l'identité nationale vénézuélienne, mais aussi la solidarité entre les peuples en quête de liberté.

L'assassinat de Dessalines

En 1806 l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, l'un des pères fondateurs d'Haïti, constitue un tournant tragique dans l'histoire du pays. Dessalines fut trahi par ses propres généraux, des hommes qui avaient jadis été ses alliés. Cette trahison, motivée par des rivalités personnelles et des ambitions politiques, aboutit à son meurtre brutal. La mort de Dessalines engendra une période de turbulences et de divisions au sein de la nation haïtienne.

Haïti - Nord et Sud

Suite à l'assassinat de Dessalines, Haïti a connu une division marquante au cours de son histoire, se scindant en deux territoires distincts. Au nord, Henri Christophe a établi un régime fort et centralisé, cherchant à créer un État moderne et prospère. Son projet de développement incluait la construction de la citadelle Laferrière, symbole de la fierté nationale. En revanche, au sud, Alexandre Pétion a favorisé des idées plus libérales, prônant l'éducation et la démocratie.

Henri Christophe

Henri Christophe, un personnage emblématique de l'histoire d'Haïti, succède à Jacques Ier et dirige la partie nord du pays en tant que président pour ensuite devenir le roi Christophe. Son règne, marqué par des ambitions de modernisation et de développement, se heurte cependant à des défis considérables, notamment des tensions internes et des rivalités politiques.

Alexandre Pétion

Alexandre Pétion, une figure emblématique de l'histoire d'Haïti, a exercé un rôle prépondérant en dirigeant la partie sud du pays pendant plusieurs années. Son leadership, marqué par une vision progressiste et une volonté d'unifier, a contribué à façonner la politique et la société haïtiennes de l'époque. Pétion a également œuvré pour la promotion de l'éducation et du développement économique, cherchant à établir des bases solides pour un futur prospère. Malheureusement, sa vie s'est interrompue prématurément par sa mort, laissant un héritage complexe et une empreinte durable sur le paysage politique d'Haïti.

Haïti apporte son soutien à Bolivar

En décembre 1815, l'éminent leader haïtien Alexandre Pétion a offert refuge à Simón Bolívar, qui fuyait des persécutions politiques. Reconnaissant l'importance de l'émancipation pour l'édification d'un continent libre, Pétion a fourni à Bolívar des armes en échange d'une promesse cruciale : l'abolition de l'esclavage en Amérique latine. Cette alliance symbolisait non seulement une aide matérielle dans la lutte pour l'indépendance, mais également un engagement envers la justice sociale. Le 6 juillet 1816, Bolívar a honoré sa promesse, abolissant officiellement l'esclavage sur le continent, ouvrant ainsi la voie à la liberté et à l'égalité pour des milliers de personnes. Cette décision marqua une étape essentielle dans la quête de Bolívar pour l'indépendance latino-américaine et fit de Pétion un héros de la révolution sociale.

Jean-Pierre Boyer

Jean-Pierre Boyer, en prenant la succession de Pétion, se retrouve à la tête de la partie sud d'Haïti. Suite à la mort du roi Christophe, il saisit l'opportunité d'envahir la partie nord dans un effort ambitieux de réunification du pays. Ce désir de rassembler Haïti sous une seule bannière le pousse également à envisager l'invasion de la partie espagnole de l'île, avec l'intention de diriger l'ensemble d'Hispaniola. Boyer devient alors un acteur clé dans l'histoire de son pays, naviguant entre les ambitions politiques et les défis militaires pour réaliser son projet de réunification et d'unification des deux parties de l'île. Son règne est marqué par des tensions, mais aussi par une détermination à construire une Haïti unie et forte.

Occupation de la partie orientale

En 1821, la province orientale de l'île, connue sous le nom de "Espagne boba", se soulève et proclame son indépendance. Cet élan révolutionnaire ne dure cependant pas longtemps, car neuf semaines après cette proclamation, le président haïtien Jean-Pierre Boyer voit une opportunité d'expansion. Il envahit rapidement le pays et entre à Santo Domingo le 9 février 1822. Ce n'est qu'à ce moment qu'il rattache l'est de l'île à Haïti, imposant ainsi une union formelle entre les deux parties de l'île en 1822. Cette union, marquée par des tensions culturelles et politiques, reflète les défis de l’époque, où l’identité et la souveraineté des peuples caribéens étaient en pleine redéfinition. Les événements de cette période soulignent l'impact croissant de Haïti sur la région et les conséquences de la lutte pour l'indépendance.

La menace française

En 1825, Haïti se retrouve face à un moment décisif de son histoire. L'arrivée d'un navire français, transportant le baron Mackau, un émissaire du roi Charles X accompagné de plusieurs navires de guerre, annonce des enjeux majeurs pour le pays. Il émet un ultimatum au chef d'État haïtien, stipulant que pour obtenir la reconnaissance officielle de Haïti par la France et les autres grandes puissances mondiales, les Haïtiens doivent indemniser les anciens colons ou alors la guerre sera déclarée.

La double dette

Après l'indépendance d'Haïti, la France a imposé une lourde réparation de 150 millions de francs, une somme équivalente à trois fois le produit intérieur brut du pays à cette époque. Cette exigence écrasante a plongé Haïti dans une profonde crise économique, car le pays, ne pouvant pas s'acquitter de cette dette, a été contraint de recourir à des emprunts auprès de banques françaises. Ces emprunts étaient souvent assortis de taux d'intérêt exorbitants, ce qui a aggravé la situation financière d'Haïti. Ce phénomène est désormais connu sous le nom de "double dette", illustrant comment les anciennes puissances coloniales pouvaient encore contrôler et exploiter les pays nouvellement indépendants, rendant leur véritable autonomie presque impossible. Ainsi, cette obligation financière a eu des répercussions durables sur le développement économique et la souveraineté d'Haïti.

Fin de l'occupation haïtienne à l'est

Le 27 février 1844, grâce à l'exil de Boyer, une insurrection dominicaine réussit à chasser la garnison haïtienne de Santo Domingo, marquant ainsi la proclamation de la seconde indépendance de la République dominicaine après 22 ans d'occupation. Alors que la République dominicaine commence à se redresser et à se renforcer, Haïti, quant à elle, s'enfonce dans une période de trois-quarts de siècle marquée par l'instabilité et la violence politique. Ce chaos est exacerbé par des tensions entre les élites métisses, principalement rurales au sud, et les propriétaires terriens noirs, influents au nord. Malheureusement, à l'exception de quelques rares dirigeants, la plupart ne semblent pas préoccupés par le bien-être de la société ou par le développement économique, aggravant ainsi la situation du pays et maintenant un climat de désordre et de division.

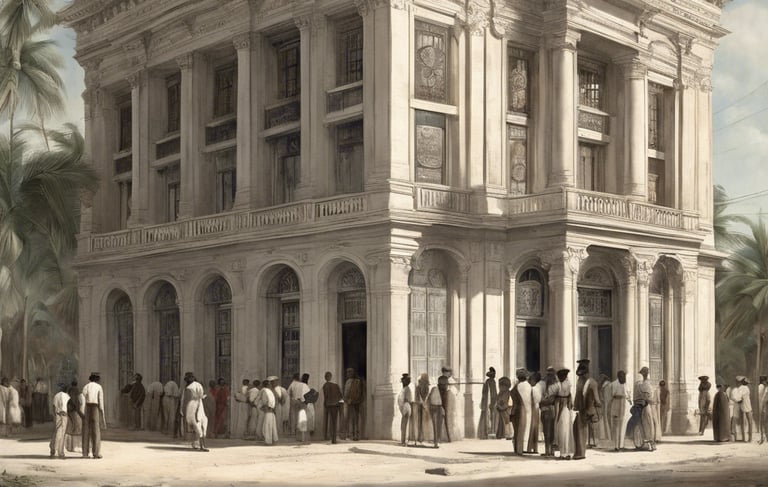

La banque nationale haïtienne

La Banque nationale d'Haïti a été créée en 1880, sous l'égide d'un conseil d'administration établi à Paris. Fondée par le Crédit industriel et commercial (CIC), cette institution financière est rapidement devenue un pilier de l'économie haïtienne tout en générant des bénéfices considérables pour ses actionnaires en France. Le CIC détient un contrôle étroit sur le trésor public d'Haïti, limitant fortement les capacités du gouvernement haïtien à gérer ses finances. En effet, le gouvernement ne peut ni déposer ni retirer des fonds sans s'acquitter de commissions importantes, ce qui soulève des questions sur la souveraineté financière du pays.

Période d'instabilité politique

À chaque changement de pouvoir, l'espoir d'une amélioration économique et d'une gouvernance efficace a été rapidement douché par la réalité des luttes internes et des rivalités. Malgré les tentatives répétées des chefs d'État pour instaurer un climat de confiance et de sérénité, aucun d'entre eux n'a réussi à poser des fondations solides pour une stabilité durable. Les tensions entre les factions politiques, les pressions extérieures et la corruption endémique ont continué de miner les efforts pour redresser la situation, laissant la population haïtienne dans l'incertitude et le désespoir. Entre 1908 et 1915, Haïti a connu une période tumultueuse marquée par la succession rapide de neuf présidents, illustrant l'instabilité politique qui sévit dans le pays.

Wall Street

Le 17 décembre 1914, un événement frappant marque l'histoire d'Haïti, qualifié d'un braquage à l'américaine. Ce jour-là, des marines américains pénètrent dans la Banque nationale d'Haïti, où ils procèdent à un acte audacieux qui choquera la nation. Franchissant les portes de la banque avec détermination, ils émergent, les bras chargés de caisses en bois chargées d'or. Cette opération, orchestrée sans ménagement, entraînera la confiscation d'une immense somme évaluée à 500 000 dollars. Cet or sera entreposé quelques jours plus tard dans un coffre fort d'une banque de Wall Street. Ce scandale reste ancré dans la mémoire collective d'Haïti, symbolisant non seulement la violence des interventions extérieures sur les souverainetés nationales.

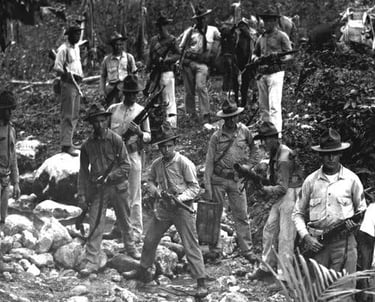

L'invasion américaine

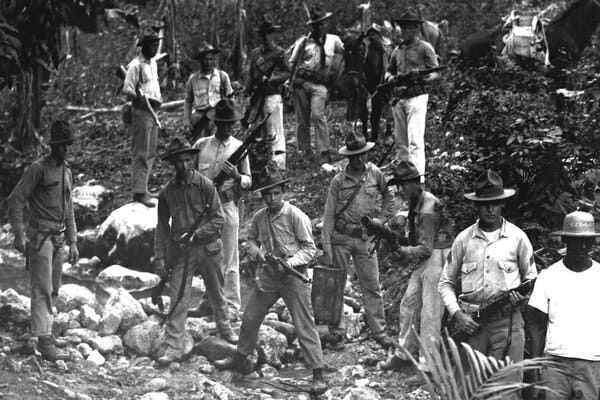

En 1915, les États-Unis interviennent en Haïti sous le prétexte d'une mission de stabilisation, mais leur véritable intention est bien différente. Ils profitent de cette occasion pour rédiger une nouvelle constitution, leur permettant de devenir propriétaires des terres haïtiennes. Les habitants se voient contraints de travailler sans rémunération, principalement dans la construction de routes, tout en subissant la répression de leurs droits fondamentaux. Les Américains s'imposent comme une force de maintien de l'ordre, n'hésitant pas à exécuter ceux qui osent protester contre leur présence. Cette occupation, loin d'apporter la stabilité promise, ne fait qu'approfondir la souffrance du peuple haïtien, laissant des cicatrices durables dans l'histoire du pays.

Operation Perejil

En octobre 1937, Rafael Trujillo, le dictateur de la République dominicaine, prend une décision fatidique qui entraînera une tragédie humaine d'une ampleur inouïe. Il ordonne aux cultivateurs haïtiens, installés sur la rive droite dominicaine sans titres officiels, de retourner en Haïti. Face à la résistance de ces hommes et femmes, Trujillo n'hésite pas à appeler son armée à la rescousse. Ce qui suit est l'opération Perejil, une campagne de violence systématique. Les soldats dominicains se lancent dans une chasse aux Haïtiens, provoquant un véritable carnage. Les estimations des pertes humaines varient, mais les chiffres révèlent l’horreur : entre 20 000 et 30 000 Haïtiens sont tués. Cette tragédie marque une des pages les plus sombres de l'histoire des relations entre la République dominicaine et Haïti, laissant des cicatrices profondes et durables dans la mémoire collective des deux pays.

L'après-guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, Haïti, qui s’était notamment opposé aux pays de l’Axe, connaît une période de turbulences politiques et de tensions autoritaires. Les espoirs d’un renouveau démocratique sont rapidement assombris par le retour au pouvoir de régimes militaires. En 1946 et en 1950, deux juntes militaires prennent les rênes du pays, marquant ainsi une transition du pouvoir qui ne sera pas sans conséquences. Ces changements fragilisent la stabilité politique et sociale, et plongent la nation dans une instabilité chronique. La lutte pour un véritable système démocratique se heurte à des obstacles majeurs, laissant la population haïtienne face à des défis immenses en matière de gouvernance et de droits humains. Cette période sombre de l’histoire haïtienne met en lumière les difficultés d’un pays en quête de liberté et de justice.

François Duvalier - Papa Doc

L'année 1957 est marquée par de vives tensions et des bouleversements politiques en Haïti. Après une série de putschs et d'attentats, le président provisoire, Daniel Fignolé, est rapidement défait par le chef de l'armée qu'il avait lui-même désigné un mois plus tôt. En septembre de la même année, l'armée organise des élections qui mènent à l'ascension de François Duvalier, un médecin populaire surnommé « Papa Doc ». Son élection est fortement soutenue par la population noire, qui voit en lui un espoir de mettre fin à l'hégémonie des métis au pouvoir. Ce changement de direction augure d'une ère tumultueuse qui façonnera l'histoire d'Haïti pour les années à venir, alors que les tensions raciales et politiques continuent de s'envenimer.

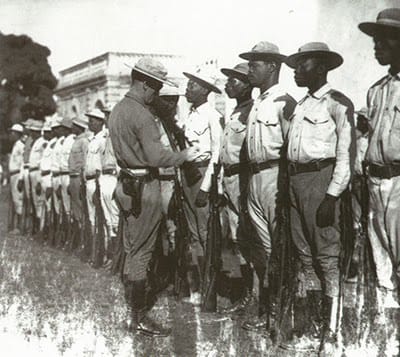

Les Tontons Macoutes

Le régime se maintient par le biais d'une milice paramilitaire redoutée, connue sous le nom de « tontons macoutes », qui sert de garde personnelle au pouvoir en place. Ces volontaires de la sécurité nationale sont non seulement un outil de répression, mais aussi un instrument de contrôle social, capable de terroriser les opposants et d'intimider la population. En neutralisant l’armée traditionnelle, le régime s’assure une domination sans partage, semant la peur dans tous les coins du pays. Cette stratégie brutale lui permet d’étouffer toute forme de résistance et d’asseoir son autorité, faisant des tontons macoutes un symbole de l'oppression qui caractérise cette période sombre de l'histoire nationale. Le climat de terreur ainsi instauré par cette milice fait obstacle à tout espoir de révolte ou de changement, rendant la situation encore plus précaire pour ceux qui osent s'opposer à lui.

Régime de dictature appuyé par les USA

Bien que la situation en Haïti soit préoccupante, le gouvernement américain semble adopter une position d'indifférence face à la montée du régime dictatorial de Duvalier. Craignant que l'absence de soutien à son gouvernement ne favorise l'émergence du communisme, les États-Unis préfèrent parfois fermer les yeux sur les atteintes aux droits humains et la répression politique. Cette stratégie repose sur la peur que Haïti puisse devenir un allié des Soviétiques, à l'instar de Cuba, qui entretient des liens étroits avec Moscou. Ainsi, la complexité géopolitique de la région pousse Washington à naviguer prudemment, même au prix d'une certaine forme de complicité avec des dirigeants autoritaires, faisant planer une ombre sur l'avenir démocratique du pays.

Jean-Claude Duvalier- Baby Doc

À la mort de Papa Doc le 21 avril 1971, Jean-Claude Duvalier, alors âgé de seulement 19 ans, hérite de la présidence de la République haïtienne. Connu sous le surnom de "Baby Doc", il commence timidement à libéraliser le régime, tentant de naviguer entre le poids de l'héritage de son père et les attentes d'une population en quête de changement. Cependant, cette volonté de réforme lui vaut une opposition croissante, notamment parmi la classe noiriste, qui avait soutenu son père. Sa décision d'épouser une métisse le 27 mai 1980 marque un tournant symbolique qui alimente les tensions au sein de cette classe sociale. Baby Doc se retrouve alors à jongler entre la modernisation du pays et la préservation de son pouvoir, dans un contexte politique tumultueux.

Fin de la dynastie des Duvaliers

Au cours des années 1980, Haïti traverse une période tumultueuse marquée par la corruption et l'incompétence du régime en place. Le 9 mars 1983, lors de sa visite dans le pays, le pape Jean-Paul II interpelle la nation en affirmant : « Il faut que les choses changent ici. » Ses paroles résonnent, inspirant l'Église à promouvoir une culture de réflexion démocratique parmi les citoyens. Cette dynamique prend un tournant décisif en janvier 1986, lorsque des manifestations populaires fulgurantes provoquent la chute de Jean-Claude Duvalier, fils de l'ancien dictateur, qui se voit contraint à l'exil en France le 7 février. En réponse à cette révolte, de nombreux Haïtiens participent au déchoucage, un acte symbolique visant à renverser les notabilités ayant collaboré avec le régime déchu, marquant ainsi un moment crucial dans la quête de démocratie et de justice.

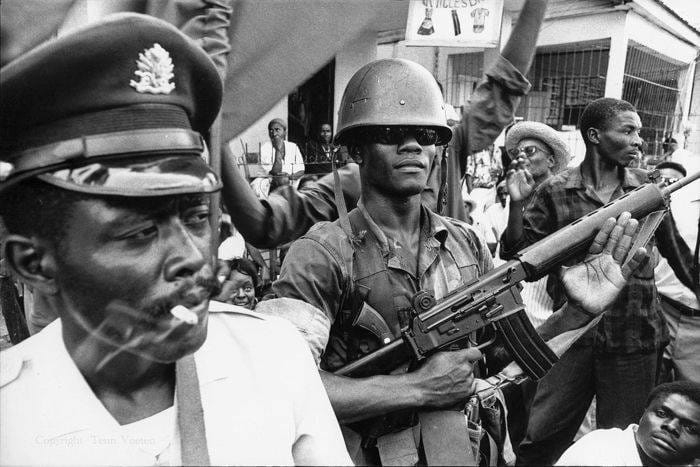

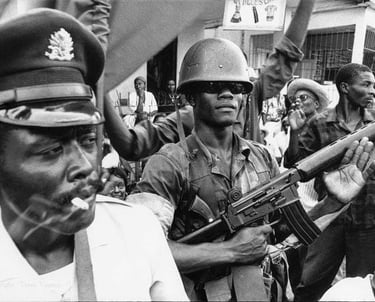

Coups d'Etats et massacres

Après la chute des Duvalier, Haïti n'entre pas dans une ère de liberté, mais plutôt dans une période de répression sous la junte militaire du général Henri Namphy. Les espoirs de changement se heurtent rapidement à la violence orchestrée par l'armée et les anciens miliciens, qui ciblent impitoyablement toute forme de contestation. Les manifestations populaires, qui expriment le désir d'une véritable démocratie, sont inévitablement réprimées dans le sang. Jean-Bertrand Aristide, prêtre activiste et figure emblématique du parti d'opposition Fanmi Lavalas, devient une cible privilégiée des autorités. Son engagement pour les droits de l'homme et la justice sociale le met en grand danger, mettant en lumière non seulement la lutte d'un individu, mais aussi celle d'un peuple entier contre la tyrannie persistante. La lutte pour la liberté en Haïti s'intensifie, mais le chemin reste semé d'embûches.

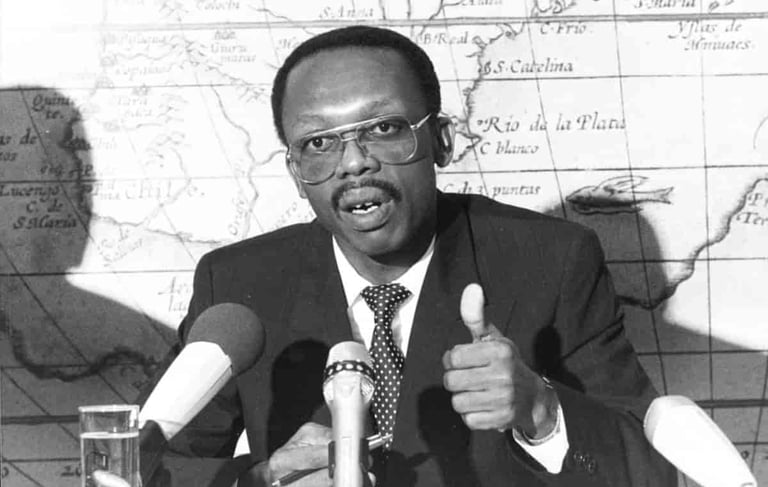

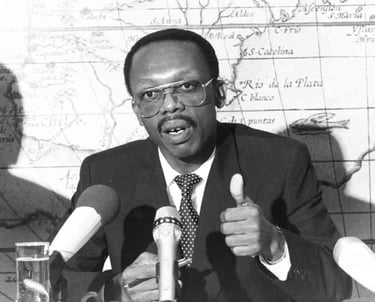

Jean-Bertrand Aristide

Jean-Bertrand Aristide, ancien prêtre et fervent défenseur des pauvres, accède à la présidence de la République d'Haïti le 16 décembre 1990, remportant 67 % des voix sous la bannière « lavalassienne ». Cette victoire ravive l'espoir du peuple haïtien, qui voit en lui un leader prometteur capable d'apporter des changements significatifs. Cependant, ce rêve ne dure pas, car le 29 septembre 1991, il est renversé par une junte militaire dirigée par le général Raoul Cédras, soutenue par la CIA et le gouvernement de George Bush père. Face à cette violence et à la persécution de ses partisans, les « lavalassiens », Aristide est contraint de se réfugier aux États-Unis. Cette période sombre marque un tournant tragique dans l'histoire d'Haïti, illustrant les défis auxquels le pays est confronté dans sa quête pour la démocratie et la justice sociale.

Jean-Bertrand Aristide restauré

Sous la présidence de Bill Clinton, l'intervention militaire des États-Unis en Haïti a marqué un tournant majeur pour le pays. Avec le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU, 20 000 soldats américains débarquent le 19 septembre 1994, suite à une mission diplomatique menée par l'ancien président Jimmy Carter et le général Colin Powell. Cette opération vise à restaurer la démocratie après une période d'instabilité politique. Le 15 octobre 1994, le président Jean-Bertrand Aristide, renversé quelques années auparavant, est rétabli dans ses fonctions. Cependant, son mandat étant sur le point de s'achever, il doit passer le flambeau à son proche, René Préval, élu président le 17 décembre 1995.

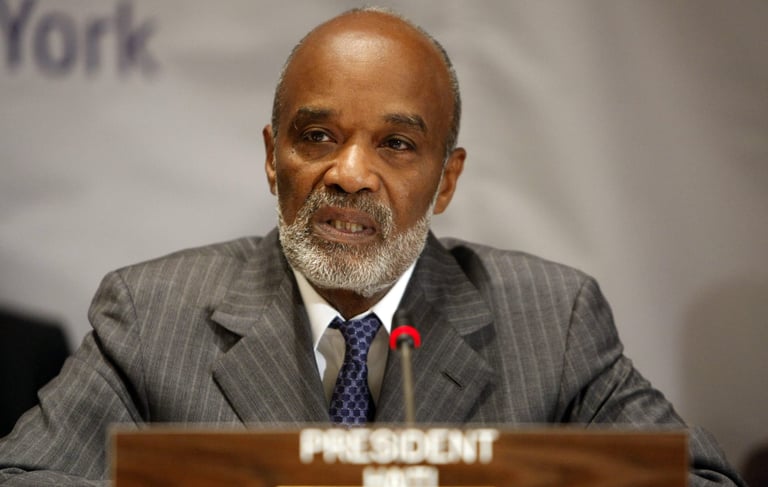

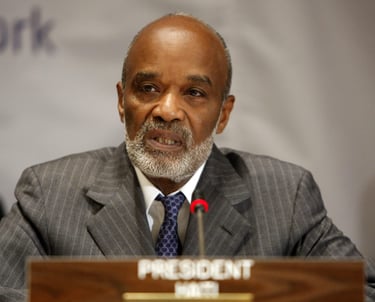

René Préval

Le gouvernement de Préval se retrouve dans une situation délicate, confronté à une opposition inattendue constituée de ses anciens alliés, ce qui complique la stabilité de son mandat. Ce dernier est assombri par une série d'assassinats politiques, augmentant la tension dans le pays et suscitant des inquiétudes parmi la population. En mai 2000, des élections législatives sont organisées dans ce contexte troublé, et le scrutin se déroule sous un climat de méfiance et d'insécurité. Jean-Bertrand Aristide, connu affectueusement sous le nom de « Titid » par ses partisans, fait son retour triomphal en étant proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec un impressionnant 91 % des suffrages exprimés. Ce résultat témoigne d'un fort soutien populaire, mais soulève également des interrogations sur la pérennité de la démocratie et la paix sociale dans le pays.

Second mandat d'Aristide

À partir de 2001, la situation en Haïti devient de plus en plus tendue, avec des groupes de pression armés s'attaquant aux partisans du gouvernement. Cette violence débouche sur un climat de polarisation où les policiers sont contraints de choisir un camp. En 2003, l’opposition se restructure, formant le "groupe des 184", qui regroupe une multitude de mouvements sociaux pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une dérive dictatoriale du régime en place. Les célébrations du bicentenaire de l'indépendance, le 1er janvier 2004, se déroulent dans un contexte de crise politique marquée par des tensions croissantes. Malgré un soutien populaire, Jean-Bertrand Aristide, confronté à la violence de ses partisans et à la pression des États-Unis, finit par démissionner le 29 février 2004, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’instabilité du pays.

Second mandat de Préval

Le 7 février 2006, les élections en Haïti se sont tenues sous une supervision internationale, marquant un moment crucial dans le processus démocratique du pays. Les électeurs, particulièrement dans la ville de Port-au-Prince, ont exprimé leurs préférences avec une grande ferveur, rendant les attentes palpables. René Préval, qui avait récolté un soutien massif lors du premier tour, a vu sa victoire confirmée grâce à la pression de la foule. Ce soutien populaire a joué un rôle déterminant, incitant les organisateurs à reconnaître son succès avec une rapidité inattendue. L'événement a non seulement illustré le désir de changement des Haïtiens, mais a également souligné l'importance de l'implication de la communauté internationale dans le renforcement des processus électoraux dans des contextes de fragilité politique.

Catastrophes naturelles

Haïti est fréquemment confronté à des catastrophes naturelles dévastatrices, notamment les cyclones sous différentes formes, telles que les dépressions, les tempêtes et les ouragans. Ces phénomènes météorologiques s'accompagnent souvent de pluies torrentielles qui engendrent des crues et des inondations, transformant le paysage en zones de désolation. Les tremblements de terre, quant à eux, viennent exacerber une situation déjà précaire, mettant en péril les vies humaines et détruisant les infrastructures essentielles. Chaque événement catastrophique laisse derrière lui un héritage de souffrance et de désastres humanitaires qui compliquent la vie des Haïtiens, déjà fragilisés par des difficultés économiques et sociales.

Tremblement de terre

Le 12 janvier 2010, un terrible tremblement de terre a frappé l'ouest d'Haïti, laissant le pays en état de choc et de désolation. Les secousses, d'une magnitude dévastatrice, ont causé des destructions massives et ont touché la population de manière tragique. Les estimations évoquent cerca de 300 000 décès, un bilan humain insupportable qui a affecté des milliers de familles. La catastrophe a également engendré des blessures physiques et psychologiques durables, tandis que les infrastructures, déjà fragiles, ont été anéanties. Dans les jours qui ont suivi, la communauté internationale s'est mobilisée pour apporter aide et soutien, mais les défis de la reconstruction ont été immenses. Ce tremblement de terre a profondément marqué l'histoire d'Haïti, révélant la vulnérabilité d'un pays face aux catastrophes naturelles et la résilience de sa population face à l'adversité.

Aide mondiale

À la suite du tremblement de terre dévastateur de 2010 en Haïti, une réponse internationale sans précédent a été mobilisée pour soutenir la population touchée. De nombreux gouvernements du monde entier ont rapidement engagé des ressources humaines, financières et matérielles pour venir en aide aux victimes. L'Organisation des Nations Unies, à travers des entités telles que l'OCHA et ReliefWeb, a joué un rôle clé dans la coordination des efforts d'aide, en assurant un suivi quotidien de la situation sur le terrain. La solidarité mondiale a été essentielle pour répondre aux besoins urgents et reconstruire les infrastructures détruites, illustrant la résilience du peuple haïtien face à cette catastrophe naturelle tragique. Cette mobilisation internationale a non seulement permis de sauver des vies, mais également de redonner espoir et dignité aux survivants en leur offrant un soutien indispensable lors de cette période difficile.

Michel Martelly président

Michel Martelly, connu sous le nom de Sweet Micky, est un artiste majeur de la scène musicale haïtienne, reconnu pour son style dynamique et ses performances captivantes. Chanteur de kompa, il a su séduire un large public en Haïti et à l'étranger, vivant entre Miami et son pays natal. En 2010, il a décidé de se lancer dans la politique en se présentant à la présidence d'Haïti. Sa candidature a rapidement gagné en popularité, soutenue par plusieurs célébrités haïtiennes influentes, dont Wyclef Jean et Pras Michel des Fugees. Après une campagne électorale éprouvante, Michel Martelly a été déclaré vainqueur des élections présidentielles le 21 avril 2011, marquant ainsi un tournant dans sa carrière, passant de la musique à la politique avec un engagement fort pour le développement de son pays.

Catastrophes naturelles

En 2012, Haïti a connu une catastrophe naturelle dévastatrice marquée par une sécheresse extrême exacerbée par la déforestation. Cette situation a été suivie des ouragans « Isaac » et « Sandy », qui, amplifiés par le réchauffement climatique, ont ravagé 70 % des récoltes dans le sud du pays, laissant plus de 200 000 personnes sans-abri. Le manque d'eau potable a également engendré une épidémie de choléra, déjà endémique dans la région. Entre 2013 et 2014, une nouvelle sécheresse a aggravé la situation alimentaire, qui devenait de plus en plus précaire. Les sécheresses étant désormais annuelles, la sécurité alimentaire est devenue impossible à maintenir. En 2016, des inondations dans le nord et l'ouragan Matthew ont détruit des milliers de maisons, tandis qu'en 2017, l'ouragan Irma a encore contribué à la crise en causant 2 000 nouveaux sans-abri.

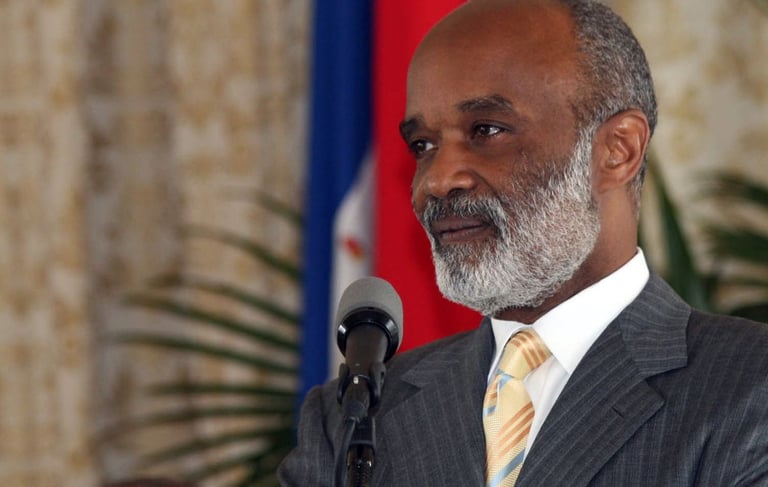

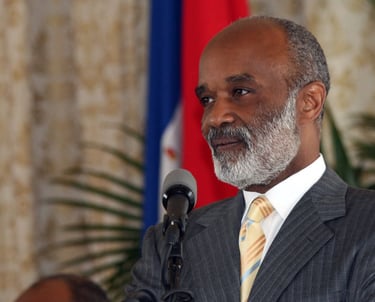

Jovenel Moïse

En novembre 2016, Jovenel Moïse a marqué un tournant dans l'histoire politique d'Haïti en remportant l'élection présidentielle avec une majorité de 54 % des voix. Ce résultat a été perçu comme un espoir de renouveau pour le pays, qui faisait face à de nombreux défis économiques et sociaux. Fort d'un programme axé sur le développement agricole et l'amélioration des infrastructures, Moïse a promis de redresser l'économie haïtienne et de lutter contre la corruption. Son ascension au pouvoir a suscité autant d'espoirs que de réserves parmi la population, qui attendait des actions concrètes pour répondre aux besoins pressants du pays. La victoire de Moïse a donc été un moment charnière pour les Haïtiens, marquant le début d'un mandat d'attentes et d'engagements pour un avenir meilleur.

La population mécontente

Depuis mai 2017, des milliers d'ouvriers des industries textiles des zones franches s'engagent régulièrement dans des manifestations pour exiger une augmentation du salaire minimum, alors établi à 300 gourdes (4 euros) par jour. Malgré l'ampleur de ces mobilisations, leurs revendications sont largement ignorées par les autorités. En septembre, la situation s'aggrave lorsque d'autres secteurs de la population rejoignent les manifestations pour s'opposer au vote du budget de l'État. Ce dernier propose une hausse supplémentaire des taxes, touchant l'ensemble des citoyens, ce qui intensifie le mécontentement généralisé. Les manifestations, qui reflètent une profonde frustration face à la précarité économique, soulignent les tensions croissantes entre les travailleurs et le gouvernement, suscitant des appels à des réformes urgentes pour améliorer les conditions de vie et de travail.

L'augmentation de la criminalité

La criminalité a connu une hausse alarmante depuis 2018, amplifiée par la crise économique qui touche notre pays. Alors qu'entre 2016 et 2018, nous faisions face à une moyenne de 50 enlèvements par an, ce chiffre a explosé pour atteindre plus de 1 000 cas en 2021. Ce n'est pas tout, le nombre d'homicides a été multiplié par cinq, créant un climat de peur et d'insécurité. Les bandes criminelles exercent un contrôle suffocant sur de nombreux quartiers, s'engageant dans des guerres de territoire particulièrement violentes. Cette escalade de la violence a contraint des milliers d'habitants à fuir leur foyer à la recherche d'une vie plus sûre. La situation est devenue critique, nécessitant des mesures urgentes pour rétablir l'ordre et la sécurité.

Scandale PetroCaribe

L’accord concernant Haïti, visant à faciliter l’approvisionnement en pétrole à un tarif préférentiel, a rapidement été entaché par un scandale de corruption majeur. Entre 2008 et 2018, le pays a profité de conditions avantageuses, mais cette opportunité a été pervertie par des responsables politiques et des hommes d’affaires, notamment sous les présidences de Michel Martelly et de Jovenel Moïse. Bien que le gouvernement ait prévu que les bénéfices de la revente du pétrole soient utilisés pour financer des projets sociaux et de développement, la réalité a été tout autre. La majorité des gains ont été détournés à des fins personnelles, laissant de nombreux projets inachevés. Ce détournement de ressources a non seulement entravé le progrès social, mais a également alimenté un sentiment de méfiance envers les institutions, exacerbant ainsi la crise de gouvernance dans le pays.

Assassinat du président

Le 7 juillet 2021, la communauté internationale est secouée par l'annonce tragique de l'assassinat de Jovenel Moïse, le président d'Haïti. C'est Claude Joseph, le premier ministre sortant, qui a fait cette déclaration poignante, révélant que le chef de l'État a été victime d'une attaque menée par un commando colombien durant la nuit du 6 au 7 juillet. Cet événement a provoqué une onde de choc à travers le pays et au-delà, exacerbant les tensions politiques déjà présentes en Haïti. L'assassinat de Moïse soulève des questions sur la sécurité, la stabilité politique et le futur du pays dans un contexte où les préoccupations économiques et sociales sont déjà pressantes. Les autorités haïtiennes et internationales ont rapidement commencé à s'interroger sur les circonstances entourant ce meurtre, cherchant des réponses dans cette tragédie qui a ébranlé la nation.

Ariel Henri assure l'intérim

Ariel Henry, à la suite de sa nomination en tant que premier ministre, s'est retrouvé à assurer une présidence par intérim dans un contexte particulièrement tumultueux. Depuis l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse, survenu en juillet 2021, le pays fait face à de grandes incertitudes et à des défis politiques majeurs. Henry s'efforce de stabiliser la situation en Haïti, en travaillant à la réconciliation entre les différentes factions et en tentant de redresser l'économie dégradée. Son leadership est crucial dans cette période de transition, alors que la population haïtienne espère un retour à la normalité et une amélioration de ses conditions de vie. Malgré les pressions internes et externes, Ariel Henry s'engage à mener le pays vers des élections libres et transparentes, tout en mettant en place des mesures pour lutter contre la violence et l'insécurité croissantes.

Les gangs armés prennent le pouvoir

Depuis 2020, Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est plongée dans une spirale de violence due à une guerre de gangs opposant deux puissants groupes criminels : le G9 et le G-PEP. Les forces révolutionnaires de la famille du G9, souvent appuyées par divers alliés, se livrent à des affrontements constants avec le G-PEP pour le contrôle de la ville. En 2023, la situation a atteint un seuil critique, où les gangs sont soupçonnés de contrôler près de 90 % de Port-au-Prince. Dans ce contexte de chaos, le gouvernement haïtien et les forces de sécurité peinent à maintenir l’ordre et à rétablir un semblant de sécurité pour les citoyens. Les conséquences de cette guerre des gangs sont dévastatrices, entraînant une augmentation de la violence, des déplacements massifs et une profonde instabilité sociale. La population locale souffre terriblement de cette situation alarmante.

Les gangs se livrent une guerre

La situation en Haïti est alarmante, alors que les gangs s’affrontent violemment pour le contrôle des quartiers de la capitale. Cette lutte pour le pouvoir engendre un climat de peur et de chaos, poussant de nombreuses familles à fuir de leurs maisons et à se déplacer vers d'autres zones de l'île, où la sécurité semble plus assurée. Les repercussions de cette violence se font sentir au-delà des rues de Port-au-Prince, car un exode des élites a également été observé, nombre d’entre elles choisissant de quitter le pays face à cette instabilité inquiétante. Les défis socio-économiques s'accroissent, exacerbant les souffrances des Haïtiens déjà touchés par la pauvreté, tandis que la communauté internationale cherche des solutions pour aider ce pays en détresse.

Les Nations Unies donne leur accord

Le 2 octobre 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la résolution 2699, autorisant une « mission multinationale de soutien à la sécurité » dirigée par le Kenya en Haïti. Cependant, en mars 2024, la situation s'est considérablement détériorée avec une violence des gangs qui s'est intensifiée à Port-au-Prince, visant à provoquer la démission du Premier ministre Ariel Henry. Cette escalade s'est manifestée par l'assaut de deux prisons, entraînant la libération de milliers de prisonniers. En réponse à ces attaques, qui ont également ciblé diverses institutions gouvernementales, le gouvernement haïtien a été contraint de décréter l'état d'urgence, accompagnée d'un couvre-feu pour tenter de rétablir l'ordre. Cette période marquée par l’instabilité souligne les défis persistants auxquels Haïti fait face et la nécessité d’une intervention internationale pour stabiliser la situation.

Conseil présidentiel de transition

Ariel Henry, face à une pression internationale croissante, a décidé de démissionner, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle structure de gouvernance. Il sera remplacé par un conseil présidentiel composé de sept à neuf membres, dont certains agiront en qualité d'observateurs. Ce conseil mettra en place une gouvernance multicéphale, dirigée par un nouveau chef de gouvernement qui sera supervisé par l'ensemble des membres. Les membres du conseil seront sélectionnés par divers partis politiques, en collaboration avec des représentants de Montana et du secteur privé, afin d'assurer une représentation équilibrée et d'encourager une dynamique politique inclusive. Cette transition vise à stabiliser la situation politique et à renforcer la légitimité du futur gouvernement.

Haïti en attente d'une aide militaire

Le 25 juin 2024 marque une étape importante pour la sécurité en Haïti, alors qu'un premier contingent de 400 policiers kényans arrive à Port-au-Prince. Cette arrivée, fruit de plusieurs mois de discussions diplomatiques, vise à renforcer les efforts internationaux pour restaurer l'ordre et la paix dans le pays. En plus des policiers kényans, une vingtaine d'agents provenant de Jamaïque et du Belize viennent également prêter main-forte. Cette collaboration multinationale représente une réponse concertée aux défis sécuritaires auxquels Haïti est confronté, et souligne une volonté collective de stabiliser la situation tout en soutenant le développement durable de la nation. Les efforts de ces forces de police internationales seront cruciaux pour instaurer un climat de confiance et de sécurité parmi la population locale, en espérant ainsi favoriser un avenir meilleur pour le pays.

Un Pays en pleine reconstruction

Le conseil de transition présidentiel a été instauré avec pour objectif de rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays dans un délai de deux ans. Ce délai est crucial, car son mandat se terminera le 7 février 2026, date à laquelle les prochaines élections présidentielles sont prévues. Afin d'assurer un climat propice à ces élections, le conseil doit s'attaquer aux défis sécuritaires et au rétablissement de la confiance au sein de la population. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir seront déterminantes pour l'avenir politique du pays. Les membres du conseil sont donc appelés à agir avec diligence et responsabilité pour garantir un processus électoral transparent et inclusif, source d'espoir pour tous les citoyens. Le succès de cette transition est essentiel au rétablissement durable de la paix et de la stabilité.

Haiti Caribbean Pearl © 2025. All rights reserved.